Lire

(et assimiler) plus vite

Chronique du Guide de la Lecture Rapide, de Pierre Gévart

Voici un livre sur la lecture rapide que j’avais sur mon radar depuis quelque temps, mais que je n’avais pas encore eu l’occasion de lire. C’est une lectrice de ce blog, Tamara, qui a eu la gentillesse de me l’envoyer. Dès lors, il ne me restait plus qu’à le décortiquer et vous rendre compte ici du résultat.

Autopsie du fond et de la forme, donc.

L’objet

Commençons par la forme. Il s’agit de la nouvelle édition 2014.

La couverture est souple, mais solide. Le livre est long de 205 pages (dont une soixantaine environ sont des pages d’exercices) d’un papier blanc et de qualité. La mise en page est agréable et la lisibilité générale semble excellente.

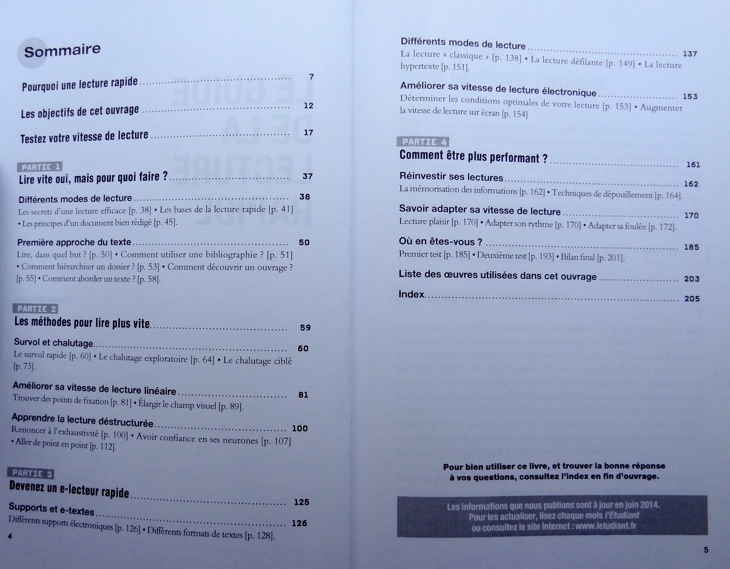

Je note la présence d’une table des matières bien détaillée au début, et d’un petit index à la fin.

Le texte est en noir et blanc et utilise diverses polices de caractères, ainsi que des mises en gras et du surlignage. Des tableaux, schémas, graphiques, et (oh miracle), des captures d’écran agrémentent le texte. On est donc bien en 2014. Le quatrième de couverture annonce d’ailleurs “lire plus vite sur papier comme sur l’écran”. Voilà qui est prometteur.

L’examen de la table des matières (qui est un modèle du genre, claire et détaillée) montre que le texte se divise en 4 parties comptant chacune 2 ou 3 chapitres.

Le livre est extrêmement bien structuré en parties, chapitres et sous chapitres, et cette structure est très apparente tout au long des pages.

Bref, j’aime bien l’objet. Après le contenant, attachons-nous maintenant à analyser le contenu.

Partie introductive (page 7 à 36)

Le livre n’entre pas tout de suite dans le vif du sujet.

Un premier court chapitre de 5 pages intitulé “Pourquoi une lecture rapide” (page 7 à 11) est consacré au pourquoi du livre, ce qui est toujours une excellente façon de commencer.

L’auteur y évoque bien sûr la nécessité de gagner du temps, le fait de vouloir en savoir plus, notamment pour réussir des épreuves. Un long paragraphe évoque le sentiment d’orgueil que peuvent avoir les lecteurs rapides, mais j’ai trouvé cet argument là décalé et faible.

Une section est consacrée à une espèce de “démystification” de la méthode Kennedy pour lire rapidement les journaux (en 20 minutes), et qui consiste en gros à ne lire que les titres et les chapeaux d’articles (voyez par exemple mon article sur le sujet).

Petit regret, je trouve que le chapitre aurait pu aller plus loin, en insistant sur la crise actuelle et sur le fait que la lecture rapide est certainement un bon moyen de faire la différence dans un cadre professionnel.

Le chapitre suivant (pages 12 à 15) s’intitule “les objectifs de cet ouvrage” et présente sur 4 pages le contenu du livre, partie par partie et chapitre par chapitre.

Le livre se poursuit par 2 tests de lecture (pages 17 à 36). Le premier test est fait sur un texte de fiction, et un second test est fait sur un texte technique. Chacun des textes est évidemment suivi de questions de compréhension qui vous permettent de calculer votre vitesse de lecture dite “corrigée”. Le test est classique si vous êtes un lecteur de ce blog (voyez notamment cet article).

Un bon point intéressant, le second texte (le texte technique) est présenté en 2 parties. La seconde partie du texte est présentée avec des marges un peu plus grosses, si bien que la longueur des lignes est un peu inférieure à la première partie. Ceci a pour objectif de démontrer que la longueur des lignes a une influence sur la vitesse de lecture.

Un détail qui m’a chagriné: la vitesse de lecture est systématique calculée dans le livre en signes par heure et en mots par heure. Or, la tendance est généralement à utiliser les mots par minute comme échelle. Résultat, pour que les vitesses ainsi données me parlent, il m’a chaque fois fallu convertir en mots par minute.

Une fois le test terminé, le livre se poursuit sur la première partie proprement dite.

Partie 1: Lire vite, oui, mais pour quoi faire ? (pages 37 à 58)

Cette partie du livre expose de manière synthétique les différents modes de lectures, et les techniques pour obtenir rapidement une première approche d’un texte.

Il s’agit à mon sens d’une partie capitale pour quiconque est intéressé par la lecture rapide, mais surtout pour les étudiants et les personnes qui préparent des concours ou examens professionnels. Je suis content que l’auteur ait exposé ces concepts de manière claire et structurée.

L’important n’est pas de tout lire, mais de lire ce qui est important, sans plus.

Différents modes de lecture

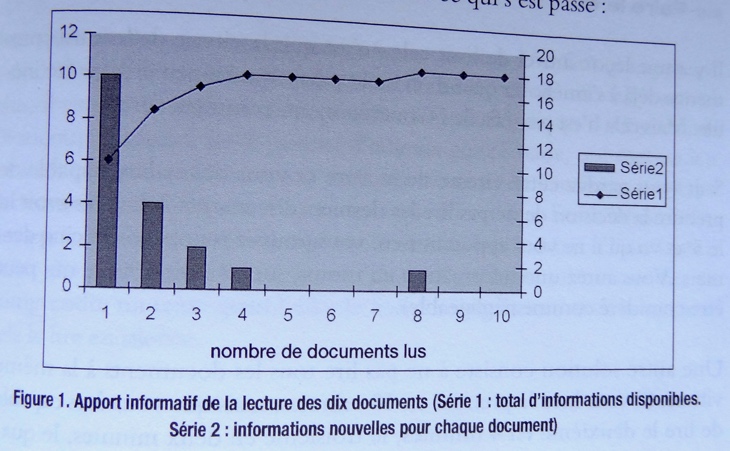

L’auteur nous persuade donc que la lecture efficace est différente d’une lecture exhaustive. Vous avez un concours ou des examens à préparer, et dans ce cadre vous avez reçu une liste de 20 livres à lire? Eh bien sachez qu’il est très déconseillé de lire chacun de ces livres de la première à la dernière page.

En effet, il faut vous rendre compte que chaque nouvelle information que vous souhaitez acquérir à un coût. Et le coût augmente après chaque nouvelle information. Le rendement est donc décroissant.

L’auteur nous explique ensuite qu’il existe 3 méthodes principales pour lire plus vite:

- la lecture linéaire rapide: c’est la lecture “classique”, mais plus vite, et avec ou sans subvocalisation

- la lecture déstructurée

- le tri et l’écrémage: encore faut-il que le document soit bien rédigé (cohérence des paragraphes, vérité des sous-titres, et structuration des paragraphes).

Ces 3 méthodes sont développées plus loin dans le livre.

Première approche du texte

Avant même de vous mettre à lire, il importe de savoir ce qu’il est important, ou nécessaire de lire.

La citation ci-dessus résume bien ce chapitre, et il est capital de bien comprendre ce concept: non, on ne doit pas tout lire dans un livre. Du moins tant qu’il ne s’agit pas de lectures récréatives.

Mais qu’en est-il de la lecture d’une série de romans dans le cadre de vos études? S’agit-il de lecture récréative ou non ? Eh bien non, dans ce cas, bien qu’il s’agisse de romans, il ne s’agit pas de lecture récréative. Dès lors, il convient d’appliquer les techniques de lecture rapide pour en venir à bout.

J’aime cette distinction entre lecture récréative et non récréative, au lieu de distinguer lecture de fiction et de non-fiction. Cela signifie que l’on peut même avoir des livres de non-fiction, mais lus dans un but récréatif (j’en consomme moi-même beaucoup).

L’auteur explique ensuite comment utiliser une bibliographie, en commençant par l’analyse de la provenance de la bibliographie en passant par les indications qualitatives qui sont parfois fournies (à lire absolument, lecture conseillée etc.). L’auteur nous encourage à exercer un certain scepticisme sur la bibliographie, à la remettre un peu en question.

Le livre continue sur la façon de hiérarchiser un dossier lorsqu’on doit travailler sur un ensemble de documents ou d’articles.

Un chapitre est ensuite consacré à la façon de découvrir un ouvrage. On apprend ainsi qu’il faut se rendre d’abord au sommaire, afin de déterminer les sections qui nous intéressent par rapport à l’objectif de notre lecture. Par ailleurs, s’il existe un index, utilisez-le pour repérer les pages qui vous intéressent, et que vous lirez ensuite avec les techniques de lecture déstructurées expliquées plus loin.

Le chapitre se termine par des conseils sur la façon d’aborder un texte en choisissant les bonnes portes d’entrée: choisir les documents/chapitres/paragraphes les plus pertinents, c’est-à-dire ceux qui vont livrer les informations essentielles.

Partie 2: Les méthodes pour lire plus vite (pages 59 à 123)

Cette partie s’attache à présenter plus en détail les 3 principales techniques de lecture rapide: survol et chalutage, amélioration de la vitesse linéaire, et enfin la lecture déstructurée.

Survol et chalutage (pages 60 à 80)

Survoler un texte, ce n’est pas le lire très vite, mais c’est d’abord faire parler tout ce qui l’accompagne: les titres, les sous-titres, les photos… Une fois réalisé ce premier tour d’horizon, vous devez partir à la « pêche » de tous les mots-clés disséminés au long du texte. Autrement dit, partir en chalutage!

Ce chapitre s’attache donc à nous expliquer en détail les techniques (cruciales) de survol et chalutage, qu’on appelle aussi lecture de balayage.

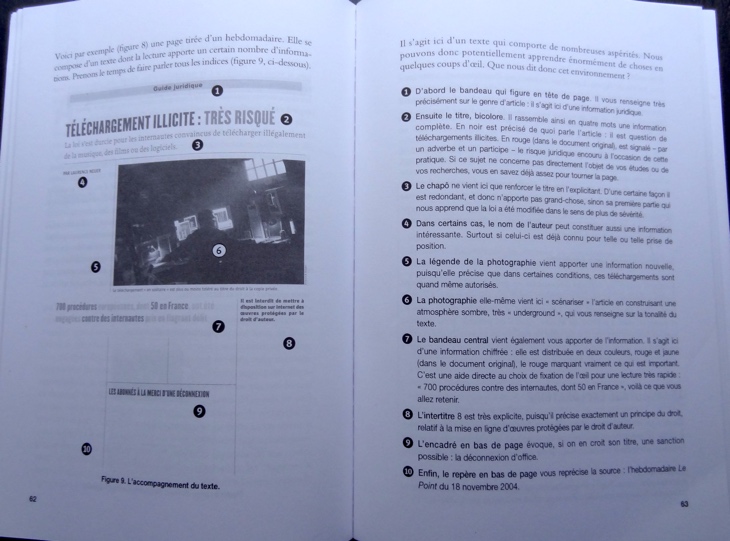

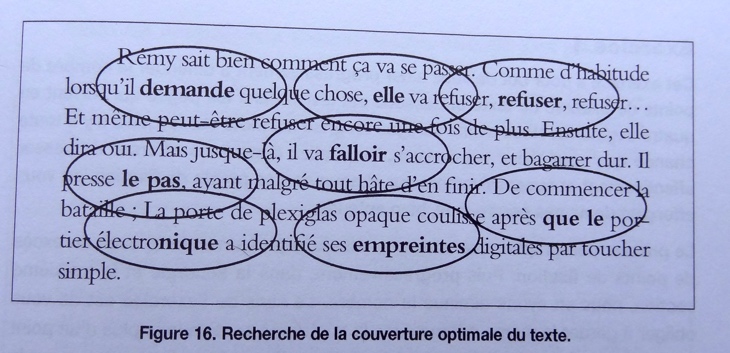

L’auteur nous présente d’abord la technique du survol rapide. Cette technique se base sur l’utilisation de ce qu’il appelle les aspérités du texte: titres, sous-titres, surtitres, intertitres, photos, graphiques, illustrations, encadrés, chapeaux, notes.

Le livre reproduit ainsi une page d’un hebdomadaire en mettant en évidence les différentes aspérités. Une numérotation renvoie à des explications.

On se rend effectivement compte qu’il est possible assez rapidement d’obtenir une compréhension générale du sujet de l’article, mais aussi des principaux thèmes qui y sont abordés.

Maitenant comment faire face à un texte qui ne présente aucune de ces aspérités (un texte dit “lisse”)?

C’est ici qu’intervient la technique du chalutage exploratoire. Elle consiste à “pêcher” des mots-clés dans le texte, en faisant confiance à notre cerveau pour reconstituer le sens général.

S’en suit un long texte d’exercice (pages 65 à 73) dans lequel le lecteur est invité à indiquer le thème général de l’article présenté ainsi que les principaux mots-clés qu’il a repérés.

Le chapitre se termine par la présentation de la technique du chalutage ciblé. Cette technique fonctionne de manière inverse: à partir d’une question précise ou d’un thème ciblé, il faut trouver dans quelle mesure le texte présenté y répond. Cette partie ne nous enseigne en vérité pas grand-chose. L’auteur prend quelques lignes pour dire que, en gros, vous pouvez utiliser la table des matières ou l’index (s’il y en a), sinon il faudra lire tout le texte le plus rapidement possible ou en lire des petits bouts de manière aléatoire.

Suivent alors 2 exercices (pages 73 à 80) pour appliquer ces concepts.

Améliorer sa vitesse de lecture linéaire (pages 81 à 99)

Pour améliorer sa vitesse de lecture linéaire, il faut d’abord savoir jouer sur l’amplitude de son champ visuel. Non plus lire un mot après l’autre, mais en photographier plusieurs à partir d’un point donné dans la phrase.

Ce chapitre évoque donc la seconde technique de lecture rapide. C’est aussi la technique la plus évidente lorsqu’on pense à la lecture rapide, à savoir la vitesse à laquelle vos yeux vont se déplacer sur les phrases pour en capter l’information.

L’auteur commence par expliquer que lors de la lecture les yeux se déplacent par saccades et non de manière linéaire, avec une moyenne de 3 à 4 points d’arrêts par ligne.

Or, compte tenu du champ visuel de nos yeux, un tel nombre de fixations est inutile. En effet, le champ visuel nous permet de voir les mots situés en haut, en bas, à gauche et à droite d’un point de fixation.

Il serait donc possible d’optimiser le nombre de fixations afin qu’il y ait le moins de redondances possible lors de chacune d’elle.

Un exercice est alors proposé permettant de s’habituer à progressivement diminuer le nombre de fixations.

Mais ce n’est pas tout.

En s’entraînant et en se forçant un peu, il est également possible d’élargir le champ de vision, afin de pouvoir diminuer encore le nombre de fixations nécessaires. Un paragraphe qui nécessitait initialement 24 fixations peut alors être lu avec seulement 6 fixations, ce qui fait donc une augmentation théorique de vitesse de 6 fois.

S’en suivent des exercices d’entraînement (pages 93 à 99).

Apprendre la lecture déstructurée (pages 100 à 124)

Je vous propose d’aller encore plus vite, et même de crever tous les plafonds. Mais attention: pour cela, il va vous falloir d’abord renoncer à tout lire, et surtout faire une confiance absolue à votre cerveau.

Ce chapitre aborde la troisième et dernière des techniques de lecture rapide (les 2 premières étant, pour rappel, le survol/chalutage, et l’amélioration de la vitesse linéaire).

Le postulat est un peu le même que pour la technique du survol et du chalutage: il n’est pas nécessaire de tout connaître d’un texte, au mot près. Il faut juste apprendre à connaître les idées, les concepts, les faits.

L’auteur nous montre cela en pratique avec un texte d’un peu plus d’une page qu’il va condenser progressivement en un texte de 5 lignes contenant l’essentiel de l’information du texte.

Mais évidemment, produire un tel condensé prend aussi du temps, si bien qu’on peut raisonnablement se demander s’il n’est pas plus rapide de tout lire.

C’est pourquoi l’auteur propose plutôt d’utiliser les connaissances acquises plus haut concernant les points de fixation et le champ de vision pour parcourir le texte. Pas pour le lire de manière linéaire, mais plutôt de manière aléatoire. Et laisser le cerveau reconstituer le sens général du texte ainsi parcouru. Il devient alors possible de parcourir un texte d’une page en quelques fixations aléatoires, et de saisir les principaux mots-clés et le sens général du texte.

Je dois avouer que je suis assez réticent à ce type de lecture aléatoire, sans doute par manque de pratique. Par ailleurs, c’est assez épuisant. Enfin, je me vois mal le faire pour un texte qui serait long de plus de quelques pages. Pas pour un livre entier, en tous cas.

Mais continuons, car voici qu’arrive la partie qui m’intéresse le plus.

Partie 3: Devenez un e-lecteur rapide (pages 125 à 160)

À bien des égards, l’arrivée du livre numérique et de la lecture électronique, d’une manière plus générale, constitue une nouveauté d’une portée beaucoup plus grande que celle qu’a pu avoir l’imprimerie, laquelle ne modifiait pas le support, mais la façon de « reproduire » les livres.

Supports et e-textes (pages 126 à 136)

Enfin un ouvrage sur la lecture rapide qui intègre une réalité d’aujourd’hui. Vu l’essor des ordinateurs, tablettes et liseuses, et smartphones, on lit de plus en plus ailleurs que sur du papier. Les techniques de lecture rapide doivent donc bien évidemment s’adapter à cette nouvelle réalité.

Ce chapitre aborde les différents supports de lecture électronique, en l’occurrence la lecture sur écran d’ordinateur, la lecture sur liseuse (Kindle,…), la lecture sur tablette (iPad,…) et la lecture sur smartphone (iPhone,…).

Ces différents modes de lecture sont tout d’abord présentés brièvement, avec leurs avantages et inconvénients.

L’auteur présente ensuite les différents formats de textes: ebooks, traitement de texte, diaporamas, et pages internet.

Il présente de manière assez exacte les différents formats d’ebooks, en se concentrant sur les 2 principaux que sont le PDF et l’EPUB. Il mentionne des études ou dossiers parus en 2009 et 2010 et qui, même à l’époque, tendaient à prouver que le confort de lecture était très correct. Évidemment, les choses ont encore énormément évolué depuis, et cette partie aurait gagné à être actualisée (la qualité d’une liseuse Kindle est désormais bien supérieure à la qualité de la plupart des impressions de livres papier. Même chose pour les écrans haute définition des tablettes).

L’auteur évoque ensuite les différents modes d’affichage d’un document dans un traitement de texte classique (modes page, plein écran, web, brouillon ou plan). Ceci a peut-être un intérêt pour le néophyte, mais m’a semblé personnellement anecdotique.

Le livre évoque ensuite les diaporamas (vous savez, les fameux “slides” powerpoint). Là encore, c’est sans doute un peu anecdotique à mon sens tellement il ne me viendrait pas à l’esprit de pratiquer la lecture rapide sur des slides. Déjà parce que des slides sont rarement pensés pour être lus, et ensuite même lorsqu’ils le sont ils sont généralement mal conçus.

Enfin, le chapitre se conclut par 6 lignes (?!) sur la lecture de pages internet. Trop court, bien entendu. Où sont évoqués les outils tels que Pocket ou Instapaper, qui peuvent considérablement vous simplifier la vie? Où sont évoqués les extensions spécifiques qui peuvent aider? Trop court, bien trop court. Dommage.

Différents modes de lecture

Le livre présente sur plusieurs pages les différentes possibilités de mises en pages offertes par les différents appareils de lecture. Il compare les modes d’affichage d’un traitement de texte en fonction de la longueur et hauteur des lignes, du nombre de colonnes, de la taille et du type de polices, etc. À nouveau, ces informations ne profiteront qu’aux parfaits néophytes en la matière.

L’auteur évoque également le fait qu’il est plus difficile de lire des textes défilants, et qu’il est lors préférable de zoomer pour afficher le maximum d’informations sur la page.

Enfin, pour la lecture des pages internet, il conseille de ne pas se laisser distraire par les liens hypertextes ou les infobulles et de se concentrer sur la lecture.

Améliorer sa vitesse de lecture électronique

Ce chapitre propose un exercice de réglage de polices de caractère d’un texte sur un logiciel de traitement de texte afin de déterminer le réglage le plus confortable.

Le reste du chapitre nous informe du fait qu’il existe des applications de type tachistoscope, notamment pour iPhone.

Bon, vous l’avez compris, cette partie consacrée à l’e-lecture rapide m’a un peu laissée sur ma faim. Disons que c’est une bonne entrée en matière pour les parfaits débutants, qui y trouveront un exposé de quelques façons de lire en ligne ou sur liseuse, et de quelques façons de formater ou reformater un texte pour en faciliter la lecture.

Partie 4: Comment être plus performant (pages 161 à 201)

Il ne suffit pas seulement de lire vite, il faut avant tout retenir ce qu’on lit. (…) Il faut donc apprendre à stocker au mieux toutes les informations que l’on découvre cachées au coeur des textes.

Cette partie va donc traiter des techniques de rétention. Voilà une excellente initiative! Certes, cela sort un peu du cadre de la lecture rapide, mais c’est par contre un sujet tout à fait complémentaire.

Réinvestir ses lectures

Donc vous êtes désormais capable de lire vite, et de comprendre ce que vous lisez. Mais qu’allez-vous faire de toutes les informations ainsi ingurgitées ? Comment les retenir ?

L’auteur nous présente ici ce qu’il appelle les techniques de dépouillement, à savoir les techniques d’indexation et les techniques de prise de notes.

Ce qu’il appelle indexation est en fait les soulignements ou surlignements.

Il évoque quelques conseils concernant le soulignage et le surlignage, et mentionne que pour la lecture électronique les principaux logiciels comprennent les fonctions nécessaires. L’inconvénient est que tout ce qui n’a pas été ainsi marqué tend à disparaître, et que la lecture déstructurée par chalutage perd ainsi son intérêt. Par ailleurs, ce marquage prend du temps et casse le rythme de lecture rapide.

L’auteur évoque ensuite les prises de notes et donne quelques idées d’organisation pour vos notes, tant sur papier que sur support électronique.

J’ai trouvé que cette partie aurait gagné à s’étoffer un peu, notamment en évoluant les outils de dernière génération comme Evernote. Mais évidemment ce n’était pas directement le sujet du livre.

Savoir adapter sa vitesse de lecture

Ce chapitre commence par mentionner qu’il n’est pas obligatoire de tout lire vite. Vous avez le droit de savourer un bon roman et de faire durer le plaisir, en effet.

Par ailleurs, le lecteur rapide n’a pas en permanence la tête dans le guidon. Il adapte son rythme de lecture à la situation. Donc la lecture rapide ne doit pas être permanente, mais c’est plutôt l’adaptation à la situation qui doit être permanente.

Le chapitre prend par ailleurs l’exemple de la première page d’un journal et montre comment un lecteur rapide va la décortiquer.

Le chapitre se conclut par 3 exercices (pages 174 à 184).

Où en êtes-vous et bilan final (pages 185 à 201)

Ce dernier chapitre est constitué de 2 exercices destinés à mesurer votre vitesse de lecture. Il s’agit de 2 textes suivis de 10 questions de compréhension. Classique et logique, pour mesurer les progrès accomplis.

Mon avis sur le livre

Alors, le verdict ? Voici ma note sur le livre “Le guide de la lecture rapide”, de Pierre Gévart :

★★★★☆

Je lui met donc la même note que pour le Richaudeau que j’avais également chroniqué sur ce blog. Les 2 livres ont en fait beaucoup de points communs en termes de contenu, ce qui est une bonne nouvelle.

Le “Gévart” est toutefois moins verbeux que le “Richaudeau”, et est écrit dans une langue plus moderne. Par ailleurs, le Gévart aborde assez sérieusement le cas de la lecture sur support électronique, ce qui n’est pas du tout le cas du Richaudeau. Ce dernier a par contre l’avantage sur le nombre d’exercices présentés (qu’il appelle “des gammes”).

Certes, les sections sur la lecture rapide à l’écran m’ont laissées un peu sur ma faim. Mais il faut dire que je me considère comme un utilisateur averti en la matière, donc il est quelque part normal que je n’y ai pas appris grand-chose de neuf.

Je pense que quelqu’un de sérieusement intéressé par la lecture rapide aurait intérêt à lire tant le Gévart que le Richaudeau. Et à compléter tout ça par la lecture de ce modeste blog, sur lequel je parle de ces mêmes techniques à ma manière.

Si vous aussi vous avez lu ce livre, partagez votre avis et vos remarques dans la section des commentaires ci-dessous.

Téléchargez cet article pour le garder ou l’imprimer

Cet article est très, très long (pas loin de 4000 mots). Si vous préférez lire sur papier, pas de problème.

Vous pouvez télécharger une version PDF de l’article formatée de manière idéale pour l’impression. Accessoirement, cela vous permet de conserver aisément l’article sur votre ordinateur, de l’envoyer à vos connaissances, etc.

Cliquez simplement sur le bouton ci-dessous pour télécharger l’article:

Je télécharge la chronique du livre !Pour aller plus loin

Si vous cherchez un livre sur la lecture rapide, lisez également mes résumés détaillés des livres suivants:

- Ma chronique détaillée de la Méthode de Lecture Rapide, de François Richaudeau

- Ma non moins détaillée (mais moins élogieuse) chronique de la Lecture Rapide, selon Tony Buzan

- Ma tout aussi détaillée chronique du Guide de la lecture rapide, de Charline Licette

- Ma liste ultime de ressources sur la lecture rapide

Si vous n’avez pas encore eu le temps de tester votre vitesse de lecture, prenez quelques minutes pour le faire maintenant.

Lire 1 livre en 1 heure ?

Les techniques de lecture rapide vous permettent de lire et assimiler un livre en une heure. On ne vous les a pas apprises à l'école, mais si vous avez des examens ou un concours à préparer, ou une immense pile de livres dont vous voulez venir à bout, ces techniques sont exactement ce qu'il vous faut. Ce site présente, test et compare les techniques de lecture rapide.

Devenez membre gratuitement

Vous aussi rejoignez les 13482 autres membres actifs du Blog Lecture Rapide pour accédez gratuitement aux outils surpuissants qui vont vous aider à transformer votre vie. Cliquez sur le bouton:

Je m'inscris !Faites coucou sur Facebook

Mes articles les plus lus

Commentaires